2024年1月6日艺术家张晓刚最新个展《虚妄之镜》在成都复星艺术中心开幕,展览呈现艺术家一系列在不同创作时期与文学意象关联相映的代表作品,以及日记、随笔、书信、草图,影像等私人笔记,特别展出张晓刚全新画作,并以现成品与拾得物,在成都复星艺术中心特别打造的“楼梯间计划”。针对本次最新个展,99艺术带来艺术家张晓刚专访。

展览开幕现场©成都复星艺术中心

1

艺术家张晓刚善于捕捉生命中某个沉静的瞬间,在熟悉又陌生的“风景”中透露出神秘超现实的气息,荒谬与和谐、混乱与秩序在画面中共存。他作品中的主题并非对其记忆的再现,而是在回忆与情绪的框架中,魔幻与现实的糅合。

作品看似充满艺术家个人微妙情绪的回忆,但却得以让我们窥见一个时代中当代社会人群的共同生存经验,这种被陌生和疏离所引发的不安感总能精准地击破现代人的心防。如果“大家庭”系列中关乎集体与个人,那么之后的创作中则更深入的向内挖掘心灵与感知的边界。

《蜉蝣日记:2020年7月10日-对话》,2020年

纸上油画、纸张、杂志拼贴

79.5cm x 99.5cm

Q:作品中呈现的“梦幻般的现实”是由艺术家对于周遭环境所持有的特殊感知能力所决定的。在您近年的创作中,我们发现这种能力从未消退,甚至愈加深刻。如何看待艺术家这样的能力?

张晓刚:在我的艺术观念中有很重要的一条,就是艺术对我来说从来不是身外之物,它必须跟我的生活有关系,它一定是我感知到的,或者对我的心理发生作用。

生活总在发生变化,艺术也不能避免。艺术不是像新闻一样具体报道事件,但要反映你生活在如此丰富而混杂的时代中,自己各种各样的感受,就是切肤之感。我觉得艺术如果离开了切肤之感,对我来说没有意义,那么怎样才能表达这种切肤之感的力量?我觉得生命意识就很重要。

艺术家没有义务告诉你真理,他只是将感受到的东西表达出来,他感知问题、提出问题,但不像哲学家那样必须要证明什么东西,艺术家不需要去证明。我对人的生命状态比较敏感,比如疫情它就曾经激化了很多矛盾,也同时给我提供很好的素材,你之前的很多认知在受到外界的冲击后,可能会激活很多东西。

《蜉蝣日记:2022年5月8日-悬浮》,2022年

纸上油画、纸张拼贴

97cm x 150.5cm

展览现场©成都复星艺术中心

展览现场©成都复星艺术中心

Q:像《安全屋1号》这件作品是从2021年创作以来在内陆城市的首次展出?

张晓刚:这张画内容可能比较敏感,今年在香港展出了一次,但在国内其他地方走了一圈都不让展,在成都这次就可以展出了。“床”是我一直喜欢的主题,一方面因为疫情,被赋予了一种特殊的时代意义;同时它也表现了我喜欢的概念:一个人的内心和世界的关系。人性是很复杂的,但对我来讲,我又很喜欢表达人性复杂的这种感觉。

《安全屋1号》,2021年

布面油画

200 x 160 cm

我无法单一的去表达某种东西,因为我从小到大生活都有两面性,甚至我们已经形成了一种心理格局,就像我作品中画得那样,一个社会化的人和魔鬼同时出现,就像浮士德说的人性的两面,人性和魔性永远在互相搏斗。

《蜉蝣日记:2021年七月某日-浴缸中的恶魔》局部

2021年,纸上油画、纸张拼贴

53cm x 76cm

Q:这次展览还展出了早在88年前后所绘《遗梦集》系列?

张晓刚:那时在西方现代主义的影响下,在88年左右画了很多幽灵魔鬼。受到西方哲学的影响,每天都会想一些比较极端的生与死的问题,就很崩溃,心理状态不太行了。当时就想找一个很遥远神秘的地方躲起来,远离个人情感的纠纷,跟天、地、神的关系更近一点,跟自然生命这些东西更近一点,就想逃到这么一个世界里面去。又偶然接触到东方哲学,对待生命的理解就整个改变了,就像这次展出的文献《禅与心理分析》,它对我来讲是带来转折性改变的一本书,后来就诞生了“遗梦集”。所以不同阶段的生命都会有一定的积累,然后到一定程度,因为一个契机,作品就出来了。

展览现场

《遗梦集》系列

©成都复星艺术中心

展览现场

《遗梦集》系列

©成都复星艺术中心

Q:记得您在一次访谈中说,被吴冠中接受采访时的一句话感动了,他曾说“我的身体已经很老了,但是我的欲望还是很强。”您说“我当时听得特别感动,感动得眼泪都要下来了,后来,我慢慢理解了这句话的意思。”与我们分享您的理解?

张晓刚:当时是看距吴冠中老先生去世五年前的采访,当时他老人家眼中闪着泪花,真的很真诚的在说这样一句话。我想可能是被他那种情绪所感染,他作为功成名就的老一辈艺术家,在去谈他和生活之间的关系的时候,我们看到的是一个活生生的人,一个去感知生活的人,而不是跟你去谈成功学。有时候艺术它是一辈子的事,不是说你的年龄到了,你就没有艺术感觉了。

其实艺术家的时间表和正常人的生命时间表不一定是一致的,甚至有时候艺术的时间表和生理上的时间表是脱节的。他们那一辈的艺术家最精华的20年都在反右到文革期间被耽误掉了,最后他们真正去从事艺术的时候都50多岁60多岁了。如果一个西方艺术家他的生命和艺术可以是同步的,从小决定当艺术家,就在生命中一步步去完成,但我们可能要面对很多跟艺术无关的事。那么作为一个中国艺术家,怎么看待这些问题?

一个艺术家到了一定年龄不要真的把自己当个老艺术家,你没有那么成熟,没有那么了不起,我后来往深处想,我觉得一个艺术家最重要的是什么?是能永远保持一颗少年的心。其实回想起来画画最单纯最有激情的时候是少年到青年这个时期,也不知道有什么标准,他想表达出来就画出来了。后来随着各种知识和经验越来越多,这些东西有它的好,但同时可能也在阻碍你,所以对我来讲也是一种提醒,生命是它本身拥有的意义和价值可能比拥有多少知识与经验更重要。所以其实艺术最好玩的事情是什么?你永远像个少年,你永远不成熟,这才是艺术最有魅力的地方。

《手记5号》,1991

布面油画

100x85cm

展览现场©成都复星艺术中心

2

“魔幻现实主义”揭示出现代性进程的本质矛盾,即‘现代’对人类心灵非理性元素的压迫”。20世纪现代化几乎拓展到世界的每个角落第三世界共同经历了“被现代化”的过程,包括中国在内的20世纪末期的“全球视域”的“现代人的困惑”。西方社会带来的先进科技、高度商业化社会以及消费社会带来的世俗化,却始终未能解决中国作为第三世界发展进程中心灵的缺失。

不认清自己的身份,走一段路并不难,但无法走远。

80年代当代中国文化尽管林林总总,但它毕竟整合于对“现代化”、进步、社会民主、民族富强的共同愿望之上,整合于对阻碍进步的历史惰性与硕大强健的主流意识形态的抗争之上;而90年代,不同的社会文化情势来自于后冷战时代变得繁复而暖昧的意识形态行为,来自于全球资本主义化的进程与民族主义和本土主义的反抗。

“文革”的彻底否定和清算,使我们不必再去深究当代中国的历史尤其是“文革”历史;而更是通过“后现代”的响亮命名,使我们轻松地抛开80年代的历史尤其是80年代终结处的创口和伤痛,“我们”因此而不必去背负检讨80年代文化的重负,不必去直视伤口和深渊。

怀旧的涌现作为一种文化需求,它试图提供的不仅是在日渐多元、酷烈的现实面前的规避与想象的庇护空间,而且更重要的是一种建构。张晓刚的作品在传达了某种东方神秘的同时,悠然飘逸出某种不安甚至是不祥之感。一种比“封存的记忆”更为久远幽深的文化记忆。一种在获取其表象后,又再现其灵氛的记忆。

展览现场

二层展厅

©成都复星艺术中心

展览现场©成都复星艺术中心

Q:大概92年前后您对自己的艺术创作有了一个深入反思?实际上关于寻找自我身份,确定自我价值的思考是一直贯穿在您的创作当中的?其实这对于当下很多青年艺术家来说仍是一条重要的门槛。

张晓刚:其实到92年,我停了一年的笔,那会都30出头了,就想真正去彻底的反思自己的艺术道路、方向、价值、定位等等这些问题,我要怎么样去走,希望找到自己,面对一些困境或者重新激活一些东西,我觉得对于艺术家来说,自我反思很重要,也是对自己的一个跨越。

你总是会碰到低谷的时候,92年那会儿我真的有段时间不想画画,说什么我靠着某种信念来支撑着,没有那么励志的东西,就是随时准备好可以放弃艺术。喜欢是一回事儿,你要把它当成事业来做是另外一回事。是当我把它当事业来做的时候,我就必须要去考虑它与我的关系是什么?它的意义是什么?

《蜉蝣日记:2020年2月22日》,2020年

纸上油画、纸张拼贴

54cm x 73cm

Q:为什么是92年?

张晓刚:92年对我个人来说没有什么大事,但当时正是邓小平南巡,国家进一步开放,这个时候个人跟国际间的关系发生了很大改变。实际上中国艺术家都跟这个大环境脱不开关系。国际间交流频繁以后,你就会去反思自己的文化身份,自然而然很多问题就提出来了。80年代主要还是寻找自我,宣泄情绪也好,学习补课的一个阶段,进入90年代以后,你作为一个成年人,你做一个艺术家意味着什么?

93年前后中国艺术家就开始参加国际展览了,但对这一段历史,不少批评家说我们这一代艺术家是去迎合西方对于意识形态的需求,实际上是不了解当时的具体情况。大的政治经济环境中,如果不是真正的身处其中,很难感同身受。我一直觉得尤其像我们这一代艺术家其实离不开大环境,从小受的教育、形成的心理结构,就导致你会对环境很敏感,即使到今天疫情结束,全球化深受影响,新的文化身份问题又暴露出来。

当时的“大家庭”系列,我想把我积压了很多年童年少年时经历过的那些东西,我把它们集中起来表达出来就可以了。当时我又去了一趟欧洲,回到重庆后那种感受的反差感太强烈了,这种反差导致你去反思在这样的环境中自我的价值是什么?所以我没有选择走中国传统这条路,我还是选择跟我的记忆有关的,我父辈的生活到我自己的生活所经历的这样一个当代史,这是我感兴趣的。你每天能接触到的、你在家里面看到的、你在单位上社会上你能看到这些东西,很自然就形成了我想表达的东西。但是当时有些批评家不理解,他就觉得你是迎合西方,为什么要表达中国这些丑陋的或者阴暗的东西,我没有觉得它丑陋,我反而觉得它有一种美学打动我。

《光16号》,2023年

布面油画

160 x 200 cm

Q:所以这些年来,93年走出去的一批艺术家多多少少会遇到某种“误读”?

张晓刚:90年代初中国艺术家们走出去并且获奖之前,其实大家心里边也没底,也不知道我这画的东西算什么,但最起码是有一种幸福感,我画得终于跟我的生活有关系了,我可以表达我的个人生活、个体体验,似乎都在不约而同的在画某一种历史影响下的一种状态。

像方力钧他们比我们年轻一点,他们就直接表达在这种历史压迫下的一种无奈或者泼皮的心态,像我是画不出这种心态来的。因为我们从小成长的环境和他们不一样,我只能去正面的面对历史,对于这些历史,我们是爱恨交加的,里边包含了我们的青春记忆,包含了很多情感的东西,虽然之后你会觉得这是个什么特殊年代,你可以去批判它,但是骨子里边你对它是有感情的,这是个悖论。比如我女儿这一代一出生就有电视剧、有网络、有麦当劳,这对我们来说是无感的。我们小的时候是有广播、有高音喇叭。

同样方力钧那一代也是尊重他自己生存经验的,他从小在那个环境长大,当90年代那种集体荣誉褪去以后,他自己要怎么生存,实际上这个是非常无奈的一种心理状态,但在那个时候是很真实的,我当时一看那画,我觉得表达太准确了,我肯定画不出来。当时代过了以后,当这些东西的气味过了以后,你再来看,就开始用另外一种方式去解读了,好像是刻意制作出来的。

《小浴缸》,2018年

纸上油画、纸张拼贴

57.5 cm x 49 cm

Q:这么多年您依旧坚持具象绘画?

张晓刚:我是坚持具象的,而且坚持叙事,这些都是现在不讨好的主题。因为这些年绘画大家都觉得越来越保守,越来越边缘了,而且大家都想超越这个东西,往抽象走,朝反叙事里走,对我来讲,我觉得这不是问题。我恰恰觉得绘画它的强项就是具象和叙事。对我来讲,如果我还喜欢绘画,我为什么要放弃?

我觉得我做不了抽象艺术家,我在抽象艺术里我找不到自己。好看是可以做的很好看,但对我来讲好像不踏实,就老觉得好像缺点什么,所以我觉得我喜欢具象,但我不是个现实主义者,我不是把这个东西客观的描述出来,可能提供了一个外在的形象,但我关心的是它给我产生的精神上的影响,借助具象的东西去表达我对生活的一种感知,这个就够了。从美学传统来讲,我是选择那些造型能够激发我兴趣的,这又变成某种个人趣味,我在选择这些材料和形象的时候,始于一种直觉,不是某种理智的判断。

另外我还相信艺术和在地之间的关系,尤其在今天这个时代,大家都想向一个标准去靠拢,其实疫情结束全球化受阻后,突然发现那只是个泡沫而已,所以在我心目中没有真正的所谓国际化。国际化应当是有不同的东西能够共存,而不是大家对标同一个标准。

3

本次展览中展出的六米巨制《舞台3号:城堡》以卡夫卡晚年创作的长篇小说《城堡》命名,暗示了一个介乎无边界的连续风景和封闭的室内舞台之间的、暧昧的阈限空间。

而作为张晓刚儿时长期生活的第二故乡及其创作时期的重要成长地,《虚妄之镜》特别呈现张晓刚在成都复星艺术中心打造的“楼梯间计划”中还原其关于西南地区的记忆。

展览现场

三层展厅

©成都复星艺术中心

Q:本次展览的一大亮点是您近年完成的巨幅创作《舞台3号:城堡》,与我们分享创作时的思考?

张晓刚:从2008年开始到2020年前后一共画了有12年了,其实这个过程中很多想法都发生了改变,08年那时是在画一个“里外”系列,重点是希望表达一种空间的概念,内在空间与外部空间的关系,比如在房间内外我们所认为的风景之间的关系,当时也希望立足中国来看待这个问题,今天我们对于“风景”的理解和60、70年代那时的理解是不同的,与中国传统绘画里的风景以及西方的风景都是不同的。我成长的年代中的“风景”是加入了很多关于意识形态的想法,当时最美的风景是什么?是大烟囱、建设工地和水库……经历过这么多年回头再去看当时的风景,会觉得这个东西太有意思了。

《舞台3号:城堡》,2020年

布面油画、纸张、杂志拼贴

260 x 600 cm

《舞台3号:城堡》这件作品最早是希望表达内部空间和外部空间的悖论关系,人物的处境既是在室内也在室外。但后来想法开始变了,从“里外”系列慢慢过渡到了“舞台”系列,里与外的关系转化成了剧场,不同时空的人与物在同一个舞台空间中,形成一种荒诞的戏剧性的东西,同时派生出不同的人物扮演不同的角色。到2019年我决心一定要把它画完,把舞台这个概念定格在这张画中,房间、土地、天空都变成了背景,都为了强化画面中舞台的感觉。2020年疫情开始了,加强了某种氛围感的东西,我在有更多新想法进入创作之前把它完成了。

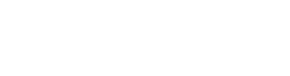

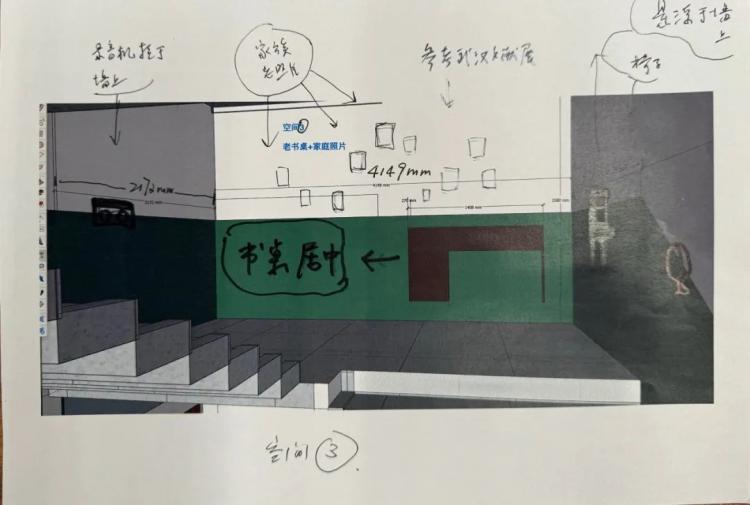

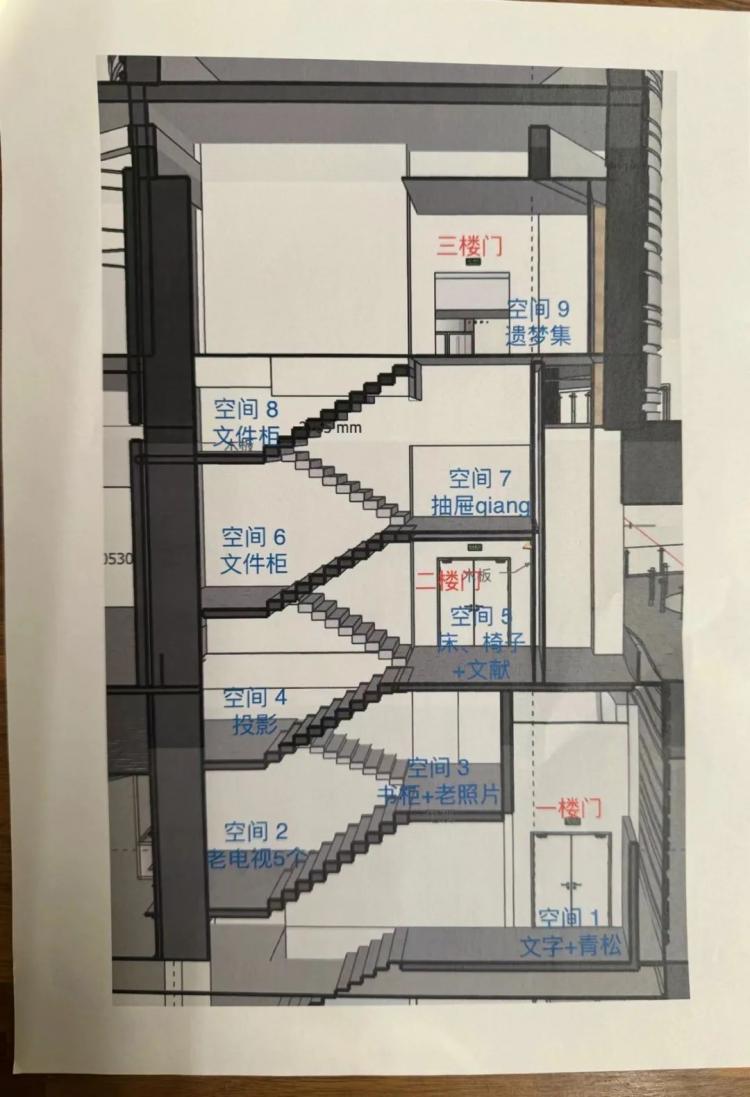

Q:在复星艺术中心本次的展览中,连接三层展览空间的走廊也成为很有意思的展陈空间,一些文献资料的展陈设计也让现场有了魔幻现实之感,与读者分享一些有趣的细节?

张晓刚:当代展览中的空间,无论是视觉效果还是整体基调,都是要体现艺术家的作品气质,实际上这次复星艺术中心的楼梯间是我此次展览陈设最有兴趣的一部分。当我第一次来看现场时就被这个空间迷住了。回到北京后开始反复构想如何能使这个楼梯间变成一个关于记忆和冥想的环型剧场。从电梯间开始用红色和黑色布帘封住到使用粉刷绿墙使一楼至三楼连贯,通过实物,装置,视频,文献,绘画草图灯光等材料来实现某种具有魔幻效果的现场。整个空间就是我为此次展览专门创作的一件作品。

艺术家张晓刚为楼梯间展陈设计的草图

每个细节都反复打磨,提前画了很多草图和电脑设计图,但你到了现场后,还有很多地方需要临场发挥,与每一个平层空间之间的关系都需要仔细考虑。一二层之间的水泥抽屉是临时改变了位置,包括上面的手电筒也是即兴发挥……从墙中长出的桌子椅子也是源于我小时候的一个梦,梦到家里所有的东西都从墙里面长出来了,这些展出的桌子椅子也是到了成都现找现锯。每一个展览中的小视频也是我自己在手机上自拍自编,2017年那一阵喜欢玩手机,天天就用手机拍,然后把它剪辑在一起,自己写点文字,配了丰富的声音在里面,觉得挺好玩。

文章来源:

版权声明:【除原创作品外,本平台所使用的文章、图片、视频及音乐属于原权利人所有,因客观原因,或会存在不当使用的情况,如,部分文章或文章部分引用内容未能及时与原作者取得联系,或作者名称及原始出处标注错误等情况,非恶意侵犯原权利人相关权益,敬请相关权利人谅解并与我们联系及时处理,共同维护良好的网络创作环境,联系邮箱:603971995@qq.com】